من فضائح إبستين إلى عُريّ النظام الأخلاقيّ الغربيّ.

*بقلم: أ. د. هلا رشيد أمون*

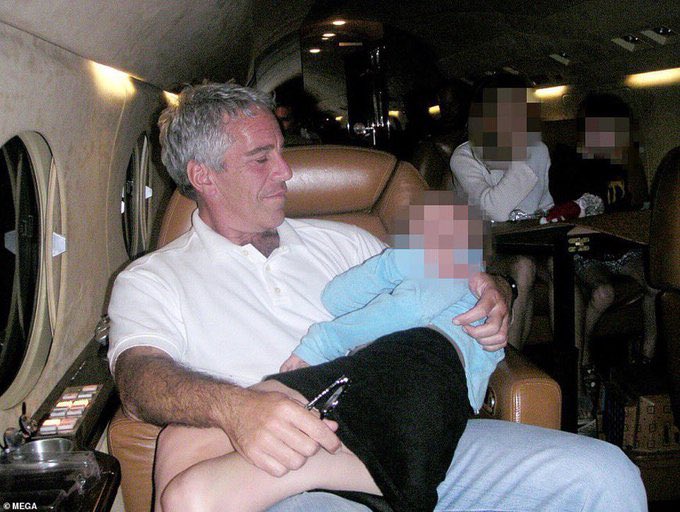

ما كشفته ملفاتُ “جيفري إبستين” من جرائم ممنهجة ومروّعة بحقّ الأطفال والإنسانية، لا يمكن اختزاله في إطار «فضيحةٍ جنسية» أو «انحرافاتٍ فردية». نحن أمام لحظةٍ كاشفة تُعرّي سقوطاً أخلاقياً عابراً للدول والحدود، كان أبطاله رموزاً سياسية ومالية وإعلامية وفنية تمثّل قِمَّة الهرم العالمي للنفوذ. إنها أزمةُ فسادٍ سياسي وأخلاقي عميقة، تتغذّى على فكرة الحرية غير المقيدة، حيث يتحوّل الحقُّ إلى امتياز، والقوةُ إلى قانون.

في هذا العالم، تتشكّل نخبةٌ تعيش خلف الأسوار: تتحكّم بالمال، بالتكنولوجيا، وبمفاصل القرار الدولي. نخبةٌ لا ترى في القانون قيداً عليها، بل أداةً تُطبَّق على الآخرين فقط. تعيش في حالة استثناءٍ دائم، وتمارس السلطة بلا حدود، وتفلت – في الغالب – من أي مساءلةٍ أو عواقب.

لم يكن إبستين مجرد مجرمٍ، ولا مجرد متهمٍ بقيادة شبكة جرائم جنسية والاتجار بالقاصرات، بل حلقة وظيفية في منظومة دولية أوسع. لم تكن جزيرته مساحةً خاصة، بل فضاءً مغلقاً محمياً من الرقابة، تحوّل إلى مصيدةِ ابتزاز سياسي وأمني. شخصياتٌ نافذةٌ دخلت طوعاً في هذه الدائرة، فانتقلت من موقع السيطرة إلى موقع الارتهان، وأصبحت ملفاتها ضمانةَ صمتٍ وولاء. هنا تداخلت السلطةُ بالجريمة، والمالُ بالابتزاز، واللذةُ بالهيمنة.

*مللُ أهل القمة وإرادةُ القوة: لماذا الأطفال؟*

عند النخب المالية والاقتصادية، حين يصبح كلُّ شيءٍ قابلاً للشراء، تموت الملذّاتُ الطبيعية، ويبلغ الإنسان حالةً يمكن تسميتها «ملل القِمَّة» أو «ملل السلطة». عندها يبدأ البحث عن لذّة تتجاوز المألوف، وتتغذّى على المحرَّم. هنا لا يكون الفعل الجنسي غايةً بحدِّ ذاته، بل وسيلةً لممارسة السلطة والقهر.

في علم النفس المَرَضي، ولا سيما في تحليلات السادية، لا تُفهم اللذة بوصفها إشباعاً جنسياً فحسب، بل بوصفها متعةً ناتجةً عن السيطرة والإذلال. الطفل، والعاجز، والضعيف عموماً، يتحوّل في هذا السياق إلى «موضوعٍ» لا إلى إنسان، إلى أداةٍ تُمارَس عليها إرادةُ القوة دون مقاومة.

الطفلُ ليس مصدر اللذة لأنه «جسد»، بل لأنه كائنٌ بلا سلطة، بلا حماية، وبلا قدرة على الرفض أو الدفاع. وهذا ما يجعل الاعتداء عليه – في مخيال المعتدي – إنجازاً كاملاً للقهر والهيمنة. فالمعتدي قادر، بلا عنف ولا قسر، على إقامة علاقاتٍ مع بالغين، لكنه يختار كسر الخطوط الحمر. لأنَّ انتهاك المقدّس – الأخلاقي والإنساني والديني – يمنحه شعوراً زائفاً بالتفوّق، ونشوةً ناتجةً عن كسر تابوهات لا يجرؤ الآخرون على الاقتراب منها.

في هذه اللحظة، لا يعود الاغتصاب أو التعذيب هو الهدف، بل يتحوّل إلى طقسِ سلطةٍ، وإعلانٍ صامتٍ يقول: «أستطيع أن أفعل هذا … ولن يُحاسبني أحد».

*عودةُ الوحش القديم*

في «جنة إبستين» المعزولة، استيقظت أبشعُ الغرائز المدفونة في اللاوعي الفردي. تلك الغرائز التي حاول الإنسان، عبر آلاف السنين، تهذيبها بالفلسفة، وبالشرائع، وبالقوانين، كي تصبح الأرضُ قابلةً للعيش، ولا يتحوّل الإنسان إلى ذئبٍ لأخيه الإنسان.

فالشرائعُ الأخلاقية لم تُوضع عبثاً، بل لكبح تلك الطاقة الحيوانية الكامنة في النفس. لكنها لا تموت، بل تنام. وما إن يشعر الإنسان أنَّ الرقابة غابت، وأنَّ الحصانة تحميه، حتى تعود المكبوتاتُ إلى السطح بشكلٍ أكثر شراسة. وهو ما يؤكد أنَُ المعركة القيمية الأساسية كانت – وما زالت – بين الارتقاء والانحطاط، بين الإنسانية والحيوانية.

عبّر “ماركيز دي ساد” عن هذه الحقيقة بفظاظةٍ أدبيةٍ صادمة في روايته «120 يوماً في سدوم» (1785). أربعةُ رجالٍ يمثلون قمة الهرم الاجتماعي: سياسي، أسقف، مصرفيّ، وقاضٍ، ينعزلون في قلعةٍ نائيةٍ محصّنة من المساءلة، ومعهم مراهقون ومراهقات. وخلال العزلة، تسقط كلُّ القيم دفعةً واحدة. لم تكن الرسالةُ أدبيةً بقدر ما كانت تشخيصية: حين يُعفى الإنسان من المحاسبة، يستيقظ الوحشُ فيه.

*السيكولوجيا الخفيَّة للحُكم بلا محاسبة*

تسريباتُ ملفات إبستين ليست حدثاً عابراً، بل مرآةً تعكس طبيعة الإنسان حين تجتمع لديه ثروةٌ فاحشة، وسلطةٌ مطلقة، وحصانةٌ كاملة من العقاب. عندها يصبح قادراً على تحطيم القيم، وتجاوز الخطوط الحمراء، وانتهاك المحرّمات. وكلما كان المحرَّم أكثر قداسةً، كان كسره – لدى الشخصية المنحرفة – أكثر إثارة.

حين تغيب الرقابةُ، يعود «البدائيُّ»: ذلك الجزء المظلم من النفس الذي تحجبه السيطرةُ الاجتماعية. أما حين يشعر الإنسان أن لا ثمن سيدفعه، فإن هذا الظلَّ يخرج من القبو، ويطالب بحقه في الظهور.

وهنا نفهم لماذا تتكرر هذه الجرائم في الجُزر المعزولة، والقصور المغلقة، والحلقات النخبوية المحصّنة، وأنظمة الاستثناء السياسي.

*من جنَّة إبستين إلى جحيم غزة*

فضيحةُ إبستين ليست منفصلةً عن منظومةٍ دوليةٍ أوسع تُنتج العنف، وتحميه، ثم تُعيد تعريفه أخلاقياً. وهنا يتقاطع عالمُ «جنة إبستين» مع «جحيم غزة»: أطفالٌ يُقتلون، مدنٌ ومدارس ومستشفيات تُدمَّر، وشعبٌ يُباد على مرأى من حكومات العالم.

السؤالُ الأخلاقي المؤلم هو: هل يولِّد استخدامُ فائض القوة ضد المدنيين الأبرياء لذّةً ما لدى نُخبٍ شيطانيةٍ اعتادت ممارسة طقوس التعذيب والإذلال والقتل وتقديم القرابين البشرية؟ وهل تحوّلت مشاهدُ الإبادة الجماعية في غزة إلى لحظةِ إشباعٍ لغرائز التوحّش المقنَّعة في محفل إبستين السرّي؟

إذ كما يُعتقل القُصَّرُ ويُعذَّبون ويُغتصبون في مسالخ مغلقة لأنهم الحلقة الأضعف، كذلك تُسحق الشعوبُ الضعيفة لأنها لا تملك القوة للدفاع عن نفسها.

*السياسةُ والأخلاق: صراعٌ لم يُحسم*

منذ أفلاطون وميكيافيلي، انقسم الفكرُ السياسي بين مَن يرى أنَّ العدالة لا تسود إلا إذا اقترنت السلطةُ بالحكمة والفضيلة والزهد، ومَن يفصل السياسة عن الأخلاق باسم المصلحة والقوة. التاريخُ الحديث يُظهر أنَّ النظام العالمي السائد اختار المسار الثاني، وكانت النتيجةُ رأسماليةً بلا ضمير، وقانوناً بلا عدالة، ونُخباً تعيش فوق البشر.

لذلك لم يعُد السؤال: مَن ارتكب تلك الجرائم الفظيعة؟ بل أيُّ نظامٍ سمح لها أن تحصل، وتستمر، وتُحمى؟

*خاتمة*

إنَّ نشر أجزاءٍ من ملفات إبستين لا يكشف فقط انحطاطاً أخلاقياً، بل يفضح هشاشةَ نظامٍ رأسمالي عالمي سمح بتراكم السلطة دون رادع، والثروة دون حدود، والنفوذ دون مساءلة. وحين يجتمع المالُ المطلق، والسلطةُ المطلقة، والحصانةُ المطلقة، لا تكون النتيجة حكَّاماً حكماء، بل كائناتٍ غرائزيةٍ خطيرة تتحكم بمصير الكوكب.

ملفاتُ إبستين ليست انحرافاً فردياً، بل عَرَضاً مَرَضياً لنظام ٍكرّس «التوحّش» باعتباره حقَّاً طبيعياً لمَن يملك القوة، ويمارس هذا التوحّش ضد مَن جُرّدوا من حريتهم وإنسانيتهم.

وهناك بعض الأسئلة التي تبقى مُعلقةً:

أمام أهوال مئاتِ أو آلافِ الجرائم التي ارتكبتها نخبةٌ شاذةٌ ومنحرفةٌ أمام أعين الأجهزة الرقابية والقضائية لسنواتٍ طِوال، هل نحن أمام وثيقةِ وفاةٍ رسميةٍ لمشروع الحداثة الغربي الذي روَّج فلاسفتُه لقيم العقلانية، التنوير، الحرية، الحقوق الطبيعية، الواجب الأخلاقي الكوني، والانسان باعتباره جوهر المنظومة الأخلاقية والسياسية؟

وكيف يمكن بناءُ عالمٍ لا يُسمح فيه لأيِّ إنسانٍ – كائناً مَن كان – أن يكون فوق القانون والمحاسبة؟